「宅建過去問の効果的な使い方|合格者が実践した得点アップのコツ」

追い込みコラム — 仲間で勝ち抜く!宅建「最後の30日/直前対策」

夫婦仲良く45点で合格した実績、そして「模試を19回・100分で解く」「2点ミスは容認する」といった戦略は、まさに再現性を重視した勝ち筋です。ここでは R7受験生向けに、最後の追い込みで“やるべきこと”を全部盛り にして書きます。

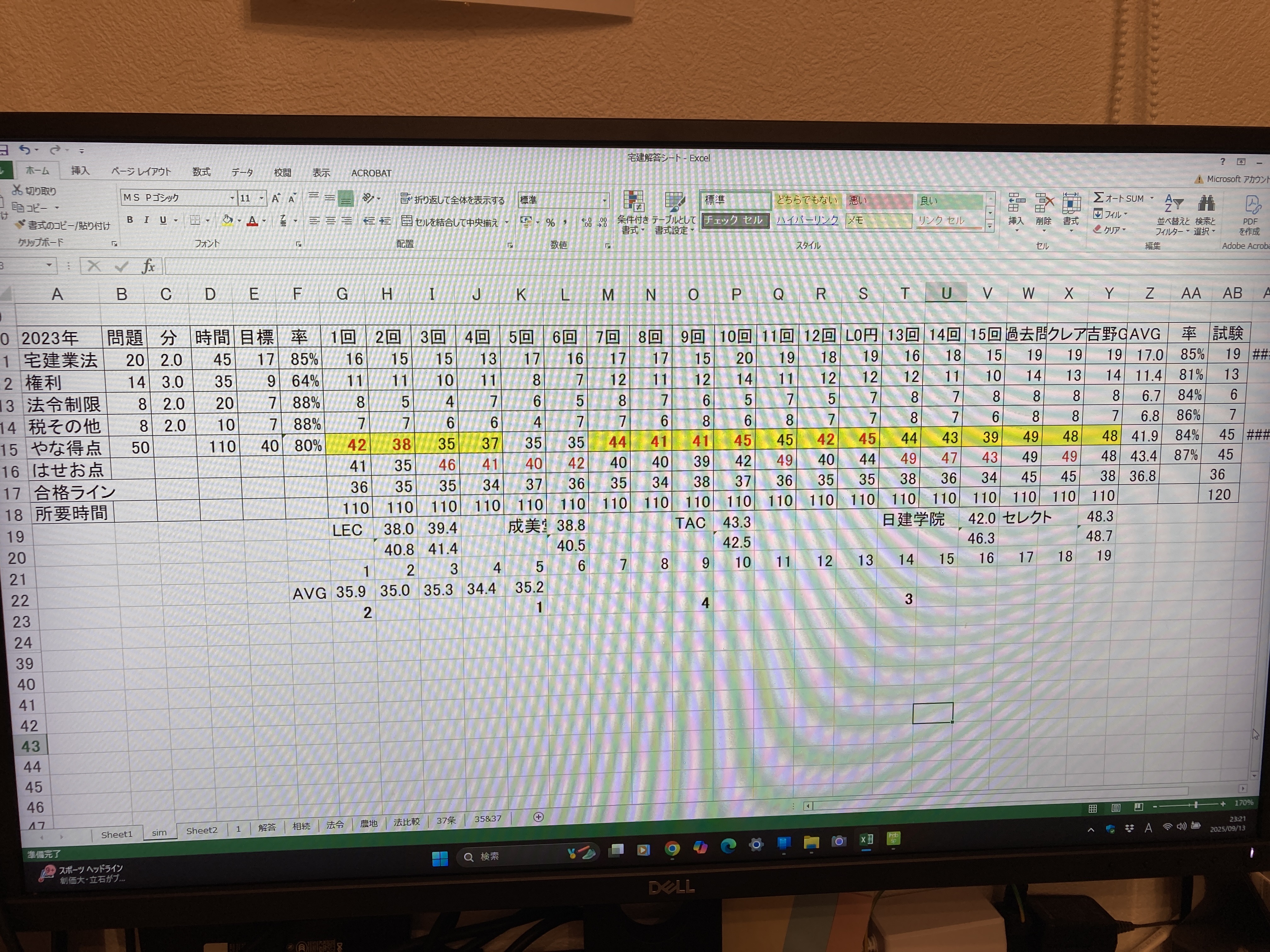

私たちが使った教材は、一問一答集・市販模試4冊・無料(0円)模試・YouTube動画です。みんほしは購入したものの相方が書き込みまくっていたので私は殆ど読んでいません。 市販模試は 100分で解いて、10分で見直し を行い、 本番の解答時間110分と ほぼ同等の時間感覚 を身につけました。 初見の市販模試19回の平均点は 42点、本番は 45点 だったので、 手応えどおり・イメージどおりのフィニッシュができたと思います。ちなみに市販模試は難しい方から成美堂>LEC>日建>TACです。

問26~問50で55分、問15~問24で25分、問1~問14で25分、残り見直しとチェックに。

2択で迷った問題は3問程度でしたが、少考ののち自信を持って回答出来ました。ケアレスミス3問なのでかろうじて想定内だと思います。

また、教え合う相手がいない場合は、 自分の解説を録画や録音して誰かに聞いてもらうか、 翌日に自分で聞き返すだけでも理解が格段に深まるのでおすすめです。

緊張対策の習慣化 相方は緊張しやすい性質でしたので、習慣化が成功の大きな要因。 例として: 100分間の模試を決まった時間・環境で繰り返す 開始から終了までの行動をルーティン化 模試後に自己採点・復習の順序を固定化 こうすることで、脳が「本番と同じ状況=通常の行動」と認識するため、緊張が抑えられました。

夫婦で教え合う強みを最大限活かし、安定して40点ラインを突破するための具体策・チェックリスト・スケジュール。 コアメッセージ(最重要) 「習慣化=再現性」:知識があっても本番で出せなければ意味がない。模試を「本番と同じ形」で何度もやること。 2点ミスは容認する戦略を貫く:プレッシャーを下げ、残りの設問で最大化を狙う。 夫婦で教え合う=“説明できるレベル”まで理解が深まる:誰かに教えられるかどうかが本当に理解しているかの尺度。 誤答は“資産”:間違えた問題は全てデータ化して再現テストする。

夫婦学習の“最強”テクニック(実践編)

A. Teach-Back(教える→学ぶ)の運用ルール 20分ミニ講義:担当範囲を決め、20分で相手に教える(板書1枚分)。 相手の質問タイム5分:疑問を全部引き出す。 要約タイム3分:教えた側が一行で「今日の要点」を書く。 評価ルール:事実誤認は即修正、論理の飛躍は指摘。人格批判は厳禁。 役割ローテーション:毎回教える人を交代。教えることで自分の穴が見える。

B. クイッククイズ(5分×数回) 朝晩に3問ずつ、互いに出題。正答より説明の流れをチェック。 間違えたら即10分で「なぜ?」を説明してもらう(誤答ノートに記録)。

C. 「対面フィードバック」の工夫 教える側は「問い」を作る(例:「出題者はここで何を問いたい?」)。 聞く側は答えだけでなく根拠条文、判例or実務でのイメージを要求する。

最終30日プラン(週別の狙いと具体タスク) 「100分模試」を基準に計画します(模試が100分・50問想定なら、1問あたり平均2分)。

Week −30〜−22 (基礎の再点検) 毎日:誤答ノートを1〜2問復習(SRSルール:翌日・3日後・7日後で再テスト)。 週3回:短時間(100分)模試+徹底復習(模試→即採点→誤答は必ず条文確認)。 夫婦活動:1回「相互ミニ講義大会」(1人20分×2)で理解の深さチェック。

Week −21〜−14 (応用と時間管理の強化) 毎日:1回は模試形式で本番対応練習(時間を守る)。 週2回:スピード演習(1問=即答トレ、目的は判断力)。 誤答ノートの分類を完了(知識型/思考型/ケアレス型にラベリング)。

Week −13〜−7 (本番想定・弱点潰し) 週3回:フル模試(本番形式)→解説読み→誤答ノートに「出題者の意図」を一行で書く。 夫婦で役割を決めた模擬試験日(本番同様の朝ルーティンで実施)を1回必ず実施。 ケアレス対策に集中(設問チェックリストの習慣化)。

Week −6〜−1 (調整期・ピーキング) フル模試は週1〜2回に減らす(疲労対策)、代わりに短期集中の復習(条文、頻出論点)。 最後の7日は「新しいことを詰め込まない」。誤答ノートの“確実に再現”できる項目を反復する。 本番前のルーティンを固定:起床時間/朝食/持ち物/会場到着時間をリハーサル。

直前7日(デイバイデイ)チェック

7〜4日前 1日1回:短めの模試(50分相当)→弱点3箇所だけ復習。 夜:互いに「今日の要点を30秒で説明」して確認。

3〜2日前 フル模試はやらない。条文の要所、典型論点(権利関係の基本、宅建業法の重要条文、法令上の代表的規制)を軽く確認。 睡眠と体調管理最優先。試験当日の持ち物を全部用意しておく。

前日 新しい学習は最小限。誤答ノートで“絶対忘れたくない10項目”を再確認。 早めに就寝。スマホは就寝1時間前にオフ推奨。 当日朝 軽めの朝食(糖質+たんぱく質)、深呼吸・短いウォークで血流促進。 試験会場への移動は余裕を持つ。到着後は「5分でノートを見直す」程度に抑える。

試験中の具体戦術(設問単位で使えるチェックリスト) 設問を読んで「問いたいこと」を一行でメモ(設問文冒頭の重要語を下線)。 制限時間目安:模試100分・50問想定なら1問=2分を基準に(見た瞬間、解ける設問は即解答)。 悩む時間は最大3分(それ以上はフラグを立てて後回し)。 選択肢は先に「消去法」:明らかに誤りを全部消す→残りを比べる。 マーク前にもう一度設問条件を読み直す(特に否定語/複数条件)。 解答後、該当条文やキーワードを1語メモ(復習の手がかり)。 残り15分は全体見直しに(マーク漏れ、ケアレスを探す)。

ケアレスミスの“原因別”対策(典型例と対策) 読み飛ばし:設問内の否定語や数値に下線を引く習慣。 選択肢流し読み:選択肢ごとに「キーワード」を一語でメモして比較。 選択肢の文末を見落とす:最後の1語を声に出して確認(黙読でもOK)。 疲労による注意力低下:30分ごとに目を閉じて深呼吸10秒。 緊張で固まる:ルーティン(深呼吸→手首を回す→最初の1問目は簡単な問題を選ぶ)を決める。

誤答ノート(テンプレ) — 1問分 問題番号/模試名: 自分の回答: 正解: 間違いの種類:知識/思考(論点把握不足)/ケアレス 根本原因(具体的に): 出題者の意図(自分の言葉で一行): 再発防止策(具体アクション): 再テスト日(SRS:翌日、3日後、7日後のどれかを記入):

「捨て問」戦略(実行基準) その問題に3分以上費やす価値があるかを即判断。 得点効率:残り解けそうな問題に時間を回す。 夫婦で受験する利点:片方が先に進み、終わったら残りの問題で“相互チェック”できる(ただし会場では不可 — これは家庭内演習の戦術)。

夫婦での“終盤”特別ワーク(使える小技) 互いに“弱点カード”を作る(Aさんの弱点TOP5、Bさんの弱点TOP5をカード化)。毎晩1枚引いて10分で教え合う。 “口頭速攻”:相手に30秒である条文の要点を説明させる。できなければ改善材料。 解説役割分担:模試復習では一人が「条文解説」、もう一人が「出題者意図とひっかけ」を担当。視点が増えて理解が深まる。 試験前日の“安心”ルーティン:二人で短い散歩→軽いストレッチ→今日の合格フレーズを交わす(心理的安心感を高める)。

生活管理・メンタル面の最終チェック 睡眠:就寝・起床は本番に合わせる(ルーティン化)。 食事:試験当日は普段通りの食事を基本。消化に良いものを選ぶ。 カフェイン:普段の習慣に合わせる。過剰摂取は避ける。 緊張対策:呼吸法(4秒吸って4秒止めて6秒吐く)を数回。 当日イメージトレーニング:会場に到着→座席→問題を淡々と解くイメージを1回。

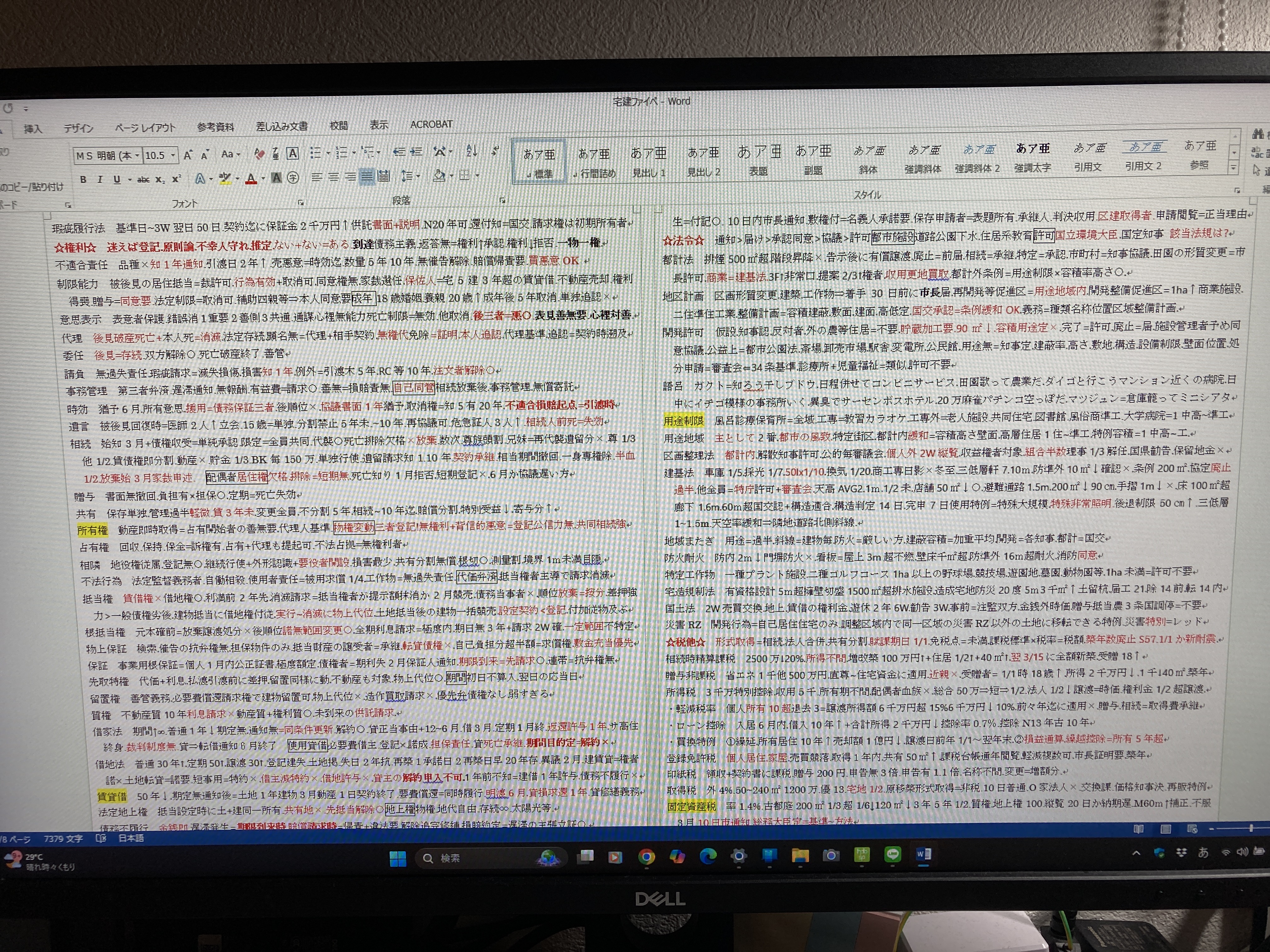

よく出る論点(優先度付き:復習の順番) 権利関係の基本(所有権・抵当権・賃借権の基礎) → 理解していれば得点源。 宅建業法(重要条文・免許条件・重要事項説明) → 言葉の定義と手続きの流れを押さえる。 法令上の制限(都市計画・建築制限・用途地域など) → 典型問題で点を確保。 税・その他(固定資産税など) → 出題頻度は低めでも確実に。 (※模試で頻出だった論点は誤答ノートの“再登板”ランキングから優先度をつける。)

試験後の振り返り(必須) 試験後48時間以内に必ず2人でデブリーフ(15〜30分)。 目的:合格・不合格に関わらず“学習プロセス”を検証し次に活かす。 記録する項目:時間配分の実感、ケアレスの数、想定外の出題、精神面の出来、不明点メモ。

最後に

模試を繰り返し、習慣化で再現性を作る。あとは 「残りの時間を、誤答を潰すことに特化して使う」 ことと、当日ルーティンを崩さないこと。2点ミスを恐れず、淡々と自分の手順を踏んでください。合格は“知識”だけでなく“手順と心構え”の勝負です。

試験終了後に改めて総評を投稿させていただきます。頑張ってください。

🧠 合格する人の勉強法の特徴

計画性 逆算してスケジュールを立てる(試験日→直前期→中期→基礎期)

反復・定着重視 インプット(読む・講義)よりアウトプット(問題演習・過去問)を優先

記録習慣 勉強ログや理解度チェックリストをつけ、自己管理できている

分析的 間違いノートや弱点リストを作って、再発防止策を考える

戦略的 頻出分野・得点源にリソースを集中し、捨てる範囲も決める

柔軟性 合格者のやり方を取り入れつつ、自分用に最適化する